ねこGです。

屋根の葺き替え完了です。予想してた程度の困難さ、仕事量でしばらくはやりたくないです。感覚としては小学生のときの ”夏休みの宿題” 程度?です。今回は平屋でしたのできちんとした足場なしでやりましたが、危険作業ですので他人には勧められません。斜めの屋根の上で立っていると普段使わない筋肉を使用するようで4時間以上は続けられませんでした。お天気と、自分の気分に合わせて何とか完了することができました。

ねこGです。

屋根の葺き替え完了です。予想してた程度の困難さ、仕事量でしばらくはやりたくないです。感覚としては小学生のときの ”夏休みの宿題” 程度?です。今回は平屋でしたのできちんとした足場なしでやりましたが、危険作業ですので他人には勧められません。斜めの屋根の上で立っていると普段使わない筋肉を使用するようで4時間以上は続けられませんでした。お天気と、自分の気分に合わせて何とか完了することができました。

ねこGです。

構造用合板に防水シート(アスファルトルーフィング)を敷くのは簡単でした。ガルバニウム鋼板を一枚ずつ敷くのも板一枚が大きいのでそんなに大変ではありませんでした。棟板金・ケラバの処理は多少時間がかかりましたがなんとか処理しました。3月末、屋根の2/3はガルバニウム鋼板を敷き詰めました。危険な部分は終了しましたので、あと6時間程度で完了すると思います。

8.防水シート(アスファルトルーフィング)を敷く。

9.ガルバニウム鋼板を敷き詰める。

ねこGです。

4トン余りの瓦と土を降ろすと屋根は十分軽くなります。そこで自動車用ジャッキで屋根を支えながら、小屋梁を新しいものに交換しました。大きいホームセンターに行けばたいていの木材は手に入ります。束も一部交換しました。剥がした野地板のかわりに構造用合板(12mm)を張リました。

3.古い野地板を除去する。

4.シロアリに食われた小屋梁を新しいものに取り換える。

5.束を一部交換する。

6.垂木を調整(一部追加)する。

7.野地板のかわりに構造用合板(12mm)を張る。

ねこGです。

息子と定年退職して暇な弟に手伝ってもらって、まず瓦を降ろしました。屋根の面積はあわせて約60平米ありましたのでそれなりの瓦の量です。また古い家なので瓦の下には大量の土がありました。土葺き瓦の場合、1平米当たり70㎏程度はあるそうですから、全部で4トン余りの重量があったことになります。葺き替え後のガルバニウム鋼板屋根はアスファルトルーフィングを入れても約1/10の重さになります。

実働時間は12時間×3人ですが3-4日かけて降ろしました。瓦を産業廃棄物として処理してもらうとと20万円弱かかるということなので、後日細かく割って砂利の代用として使用する予定です。

1.瓦を下す。

2.瓦の下の土を除去する。

ねこGです。

古い農業用倉庫(60年ほど前牛が住んでいたので”牛小屋”と呼んでいます。)の屋根の吹き替えに挑戦しています。業者にやってもらうとたぶん100万円以上かかると思います。ネットの記事、動画を参考にDIYでやっています。

古い瓦屋根には苔が生えています。また小屋梁の1本がシロアリにやられ一部屋根が窪んでいます。

手順

1.瓦を下す。

2.瓦の下の土を除去する。

3.古い野地板を除去する。

4.シロアリに食われた小屋梁を新しいものに取り換える。

5.束を一部交換する。

6.垂木を調整(一部追加)する。

7.野地板のかわりに構造用合板(12mm)を張る。

8.防水シート(アスファルトルーフィング)を敷く。

9.ガルバニウム鋼板を敷き詰める。

ねこGです。しばらくお休みしていましたが、久しぶりに投稿します。

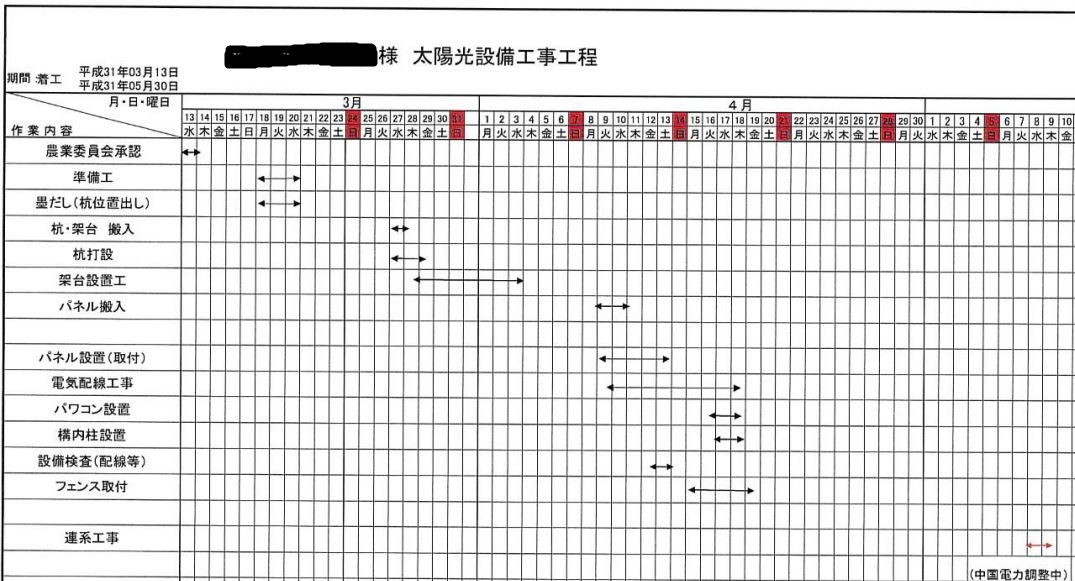

3月の農業委員会でソーラーシェアリングを進めていいことになり、業者に工事工程をもらいました。予定では4月中に設備はできる予定です。5月末の田植えに間に合います。先日、支柱を立てる位置(約5m間隔)の測量が終わりました。

ねこGです。

月末に予定していた稲刈りが昨日と今日で終わりました。近所の人に譲ってもらったコンバインで刈り取りました。弟と長男に手伝ってもらい、本日夕方車で20分くらいのライスセンター(個人の方が経営されています)に持ち込み完了しました。今夜乾燥させ、明日の午前中には籾摺り、選別し、玄米になる予定です。6俵を手元に残し、あとは売却する予定です。

これで、一通り 育苗ー田植えー刈り取り やりましたので、来年はソーラーシェアリング(ソーラーパネルの下での稲作)ができると思います。今年は、宮ばあちゃんにいろいろ教えてもらいながらでしたが、来年はもう少しスムーズにできるよう計画を立ててやるつもりです。

主な反省点

1.適度な深さまで耕す。(今年は深すぎた。)

2.コンバインの動作範囲を考えて田植え機を使う。

3.肥料はできるだけ均一に散布する。

4.ジャンボタニシ対策を行う。

5.水管理を自分で行う。(今年は宮ばあちゃん任せでした。)

自分で作ったお米を食べるーー何とも幸せな気分です。ーーおいしいかな?

ねこGです。

昨日、高梁川水系の揚水発電を行っている新成羽川ダムを見に行ってきました。夕方5時ごろでしたが、ダムの水位は8割程度?と見受けられました。どういう運用をしているのか気になるところですが、ダムの水位(安価なネットワークカメラを設置すれば測定できる)を計測すれば理工学部の学生なら推測できるのではないかと思います。電力会社が公共性を高めるため、市町村等(またはNPO)が安全対策のため、設置してもいいかもしれません。他府県では水位等のデータを10分単位で更新しているダムもあるようです。 http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspDamData.exe?ID=1368060475060&KIND=3&PAGE=0

後日、国土交通省‐川の防災情報、おかやま防災ポータルに問い合わせてみましたが新成羽川ダムの管理は中国電力ということで、水位等のダム情報は現在は公開されてないということです。岡山県では最大の貯水量を持つこのダムの情報が公開されていないのはなんとも不思議です。

ねこGです。

秋は天気も良く冷房も暖房もいらないので、オフグリッドで発電した電気は大半捨てています。九州ではこの時期、太陽光発電で発電した電気を一部捨てざるを得ないということです。ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)で発電した電気も捨てられるのかと思うと残念です。蓄電池のコストパフォーマンスが良くなればいいのですが、しばらく時間がかかりそうです。

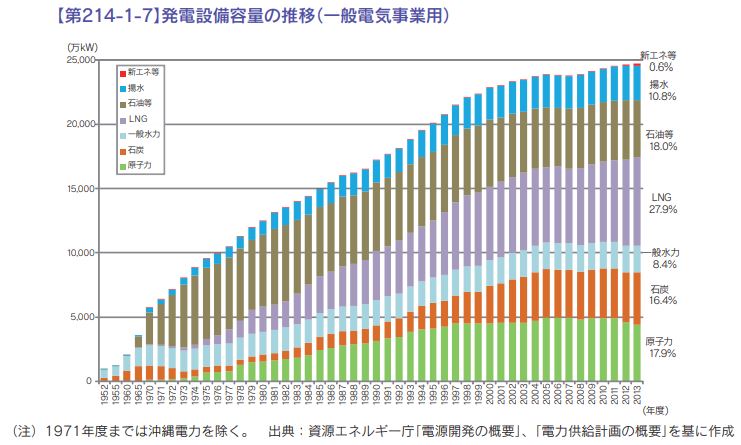

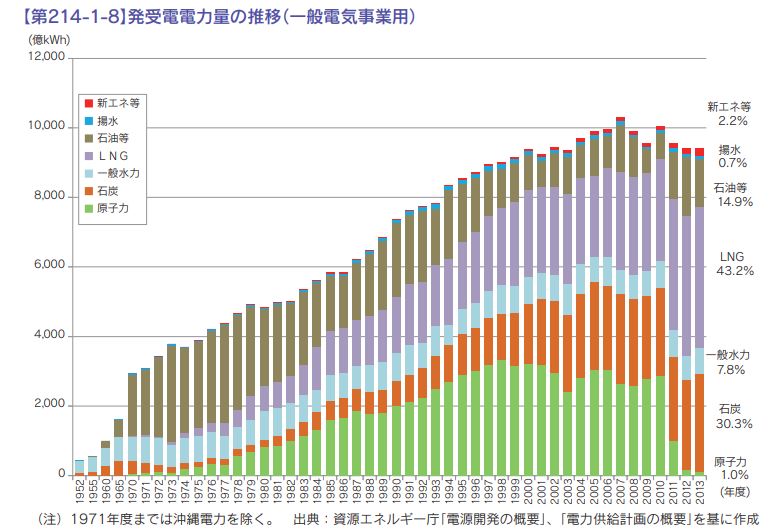

揚水発電(ウィキペディア参照)というものがあるそうですが、今回の九州では100%使われたのでしょうか?また、全国の揚水発電の稼働率はどの程度なのでしょう?揚水発電のもともとの発想は原子力発電の余った夜間電力を貯めるためのものだったようですが、太陽光発電と揚水発電は相性が抜群だと思います。揚水発電の設備容量はそれなりにあるようですが、実際はどれくらい使われているのでしょうか?下図を見る限りではほとんど使われていないようにみえます。

揚水発電をもう少し規模を大きくし、太陽光発電(ソーラーシェアリング)と組み合わせると日本のエネルギー問題の解決策となるのではないかと思っていますがいかがでしょう?

参考:揚水発電 https://www.youtube.com/watch?v=Z0mvCM6qnYQ

ねこGです。

私の住んでいる所は昔からレンコンの栽培で有名なところです。しかしうちではレンコンの栽培は手掛けていなかったためほとんど実情については知りませんでした。”儲かるけど、しんどい”程度の認識でした。調べてみるとほぼ稲と同じ気象条件を活用するごく一般的な栽培方法で、春(4-5月)に植え付け、秋から次に植え付ける春までに収穫(土を掘り返すか、水田の中から取り出すか)するようです。この収穫作業が相当きつい仕事のようですが冬でも仕事があるという意味では農業としては価値があり、たぶん売り上げは米に比べ反当たり10倍程度はあるのではないでしょうか。春から夏の間にすべきことはきちんと済ませてしまう自然は偉大なものです。

近くのレンコンの田んぼを見たら、さぎ?(つる?)らしき鳥がたくさんいました。レンコンの収穫も始まるようです。ちなみに私の住んでいる所は”鶴新田”といいます。