ねこGです。

秋は天気も良く冷房も暖房もいらないので、オフグリッドで発電した電気は大半捨てています。九州ではこの時期、太陽光発電で発電した電気を一部捨てざるを得ないということです。ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)で発電した電気も捨てられるのかと思うと残念です。蓄電池のコストパフォーマンスが良くなればいいのですが、しばらく時間がかかりそうです。

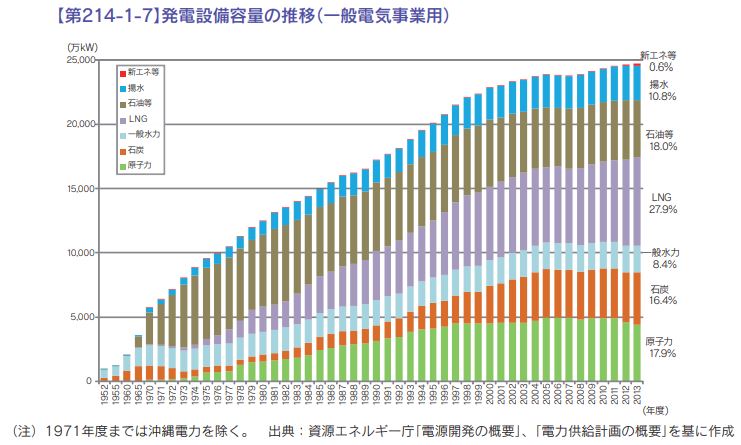

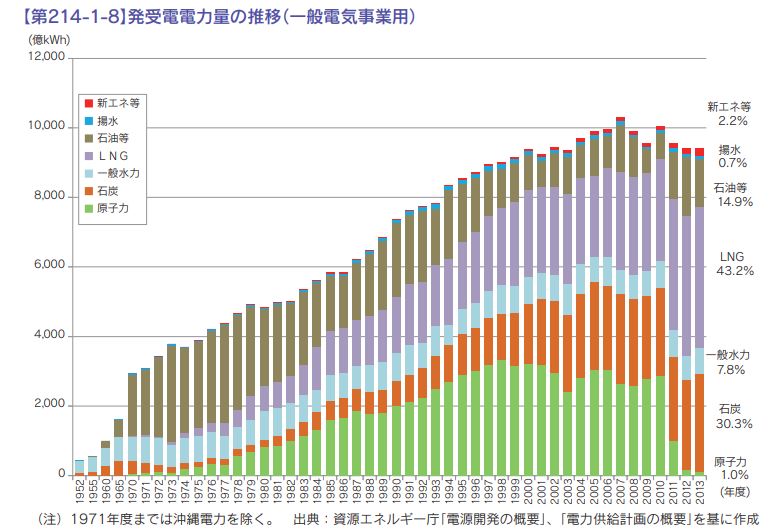

揚水発電(ウィキペディア参照)というものがあるそうですが、今回の九州では100%使われたのでしょうか?また、全国の揚水発電の稼働率はどの程度なのでしょう?揚水発電のもともとの発想は原子力発電の余った夜間電力を貯めるためのものだったようですが、太陽光発電と揚水発電は相性が抜群だと思います。揚水発電の設備容量はそれなりにあるようですが、実際はどれくらい使われているのでしょうか?下図を見る限りではほとんど使われていないようにみえます。

揚水発電をもう少し規模を大きくし、太陽光発電(ソーラーシェアリング)と組み合わせると日本のエネルギー問題の解決策となるのではないかと思っていますがいかがでしょう?

参考:揚水発電 https://www.youtube.com/watch?v=Z0mvCM6qnYQ