ねこGです。

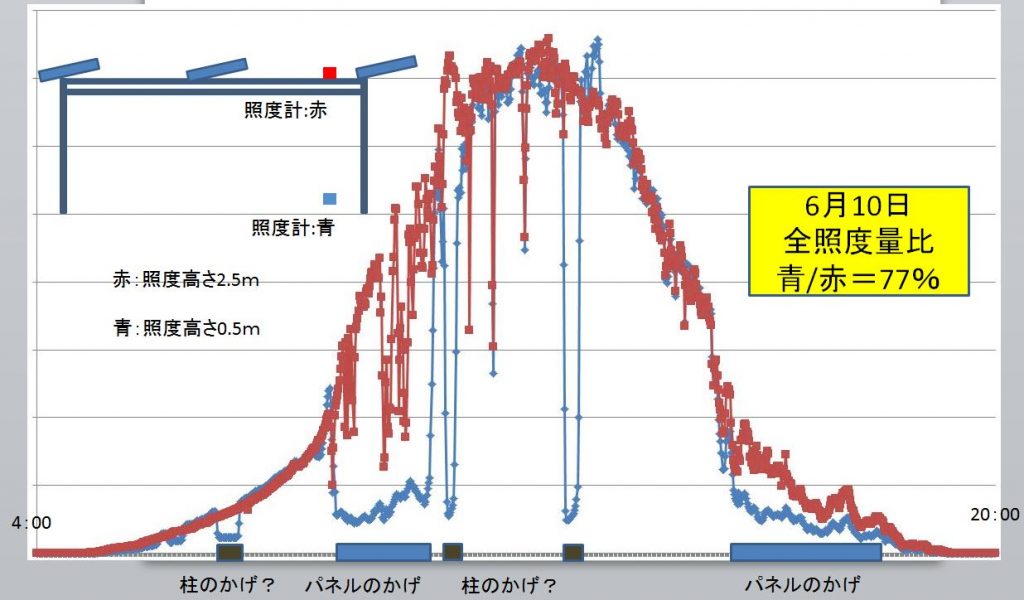

ソーラーシェアリング設備がある場合とない場合の照度の比較を実測してみました。2台の照度計を用意し設備内の高さ50㎝のところ(時間によりかげになる場所)と高さ2.5m(かげにならない場所)に置き、5分おきに実際の照度を測定してみました。使用した照度計はサンワサプライのCHE-TPHU5(アマゾンで6800円程度。3万ルックスまでしか測定できない。)でNDフィルターとして黒いフィルムを張り付けてあります。感度の校正は影のできないところで値がほぼ同じになるようにしています。照度が下がるのは雲に覆われた場合、パネルのかげ、柱のかげ等あるようです。相当いい加減な測定ですが(誤差±7%?)6月10日の1日の照度総計は設備内50cmのところで約77%程度の値でした。直射光だけでなく散乱光もそれなりにあるためパネルの遮光率(35%)から単純に計算する65%よりは相当大きい値になっているのだと思います。なお、6月9日もほぼ同じ比率でした。

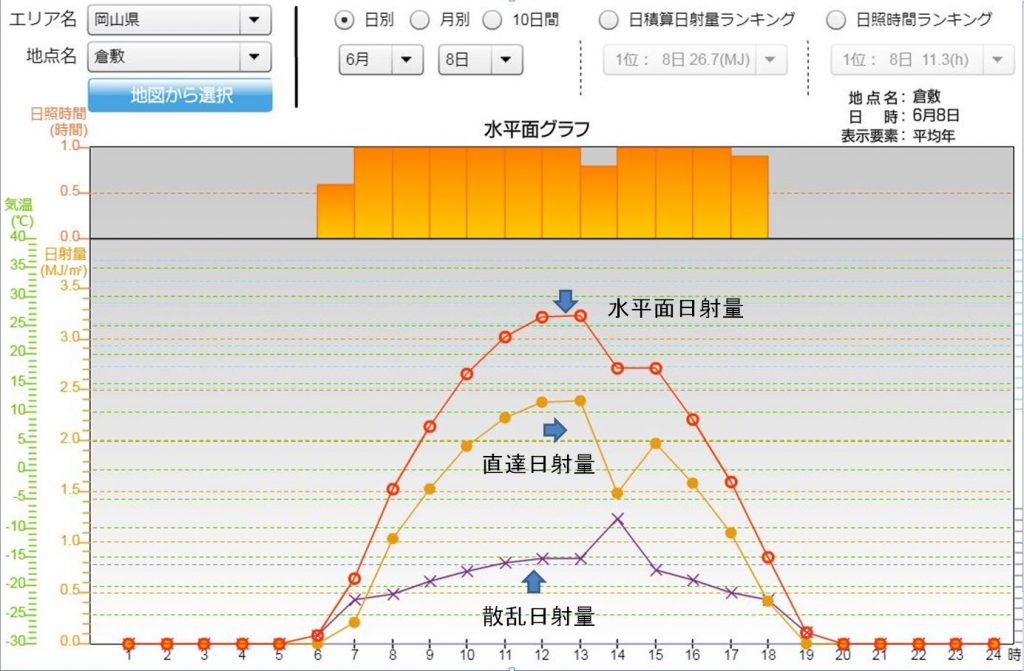

日射量のデータベースがNEDOにあることを最近知りました。ここのデータを利用して各ソーラーパネル設置業者は年間発電量をシミュレーションしているようです。ここには直射光と散乱光のデータもあります。 倉敷市での年間平均は大体 直射光 : 散乱光 =1:1 程度のようです。散乱光は太陽の光が雲にあたってそこから周囲に散らばって地上に届く光ですから、パネルでかげになって直射光が届かないところへも届きます。晴れたり曇ったりする日の多い日本では、ソーラーシェアリングの時間的にパネルのかげになる部分の影響は低減されると考えてもいいと思われます。

お米についてですが、日射量の少ない東北地方でおいしい米が作れ反当りの収穫量も全国平均以上であるのはなぜなんでしょうか?たぶん東北地方では農家が米つくりに熱心でその地域の気候に合った育成方法、品種改良をした長年の成果だと思います。宮ばあちゃんは現役のころは反当たり10俵作っていたと自慢します。平均より2割増しです。ソーラーシェアリング設備の下でも稲の育ち具合に応じた水管理等を適切に行えば問題なく育てられるのではないかと思っています。