ねこGです。

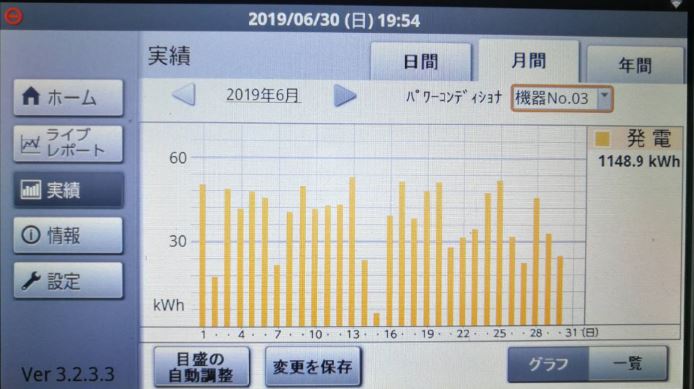

ソーラーシェアリングの発電量(売電量)6月分の結果がでました。過去のデータがないので比較はできませんが、ほぼ想定内だと思います。各パワコンの数値も上がってきてますので、最大と最小のものをアップしておきます。月間発電量で比べると8%くらい差があります。業者によると、パワコンのパラメーターで改善できるかも知れないということでした。

一日中雨の日はさすがに発電量が少ないですが、曇っていてもそれなりに発電しているみたいです。過積載の効果もあり、売電量(グラフの発電量)は安定しています。

ねこGです。

ソーラーシェアリングの発電量(売電量)6月分の結果がでました。過去のデータがないので比較はできませんが、ほぼ想定内だと思います。各パワコンの数値も上がってきてますので、最大と最小のものをアップしておきます。月間発電量で比べると8%くらい差があります。業者によると、パワコンのパラメーターで改善できるかも知れないということでした。

一日中雨の日はさすがに発電量が少ないですが、曇っていてもそれなりに発電しているみたいです。過積載の効果もあり、売電量(グラフの発電量)は安定しています。

ねこGです。

水耕栽培をやって見たいと思っていました。何を栽培するかはまだ決めていませんが、将来的には冬場(または通年)ソーラーパネル架台を利用してその下に簡易ビニールハウスを作り、そこで水耕栽培ができたらいいなと思っています。その実験のため、農機具倉庫の隣に5m×5m程度のビニールハウスを作っています。そこで、水耕栽培の基礎実験をやりたいと思っています。

水耕栽培を行うに当たって、きれいな水を確保しなければいけません。水道水を使うのはもったいないですし、このあたりの用水路の水は生活用水も多少混じっていますので使いたくないです。そこで、井戸を掘ってみることにしました。ここはもともと干拓地で、水はたぶん出ると思いますが塩分があるかもしれません。掘ってみなければわかりません。

ネットで井戸掘りのことを調べました。基本はとにかく穴を掘って、粘土層の下の 砂礫層 (水が流れている)まで掘ればいいようです。穴あけ用のエンジンオーガーについていたドリルを流用してチャレンジしてみます。

ねこGです。

田植えの手直しのため田んぼに入りました。田植え前にはほとんど見つけることのできなかったジャンボタニシですが、実際に田んぼに入ってみますと小さいものがたくさんいました。また、耕運機でうまく耕せないコーナー付近ではもうピンク色の卵さえ産んでいました。今年は用水路からの水の取り入れ口に5mmくらいのメッシュを置いておきました。そこには全くジャンボタニシはいませんでしたので、すべては土の中で越冬した個体だと思います。ジャンボタニシ駆除剤は投与していませんので、これから3週間あまりは水深を浅く保ってみます。

ねこGです。

今年も田植えをしました。去年は初めての田植えで、押して歩く田植え機(2条植え)にてこずりました。今年は4条植えの乗用タイプ(ヤフオクで5万円で手に入れたもの)で少しは楽になるかと思いましたが、昨年同様てこずりました。田植え機の機能学習に2時間余りかかりました。中古ならではの”個性”になれるのにさらに1時間必要でした。たぶん、使える人が使えば問題ないレベルの田植え機だと思います。

反省点を書いておきます。

1.下地を一定に(10-13㎝)耕しておかないと作業しにくい。

トラクター耕耘の技量(知識)が足りない。

2.田植え機は一定のスピードでスムーズに動かさないといけない。

ある程度思い切りが必要。

3.支柱の近辺は作業しにくいので、あとで人力で植え直しするつもりで

操作した方が合理的。

イメージ通りには作業はできませんでしたが、一応田植えが終わりました。 機械植えされた稲株が水田の土に根を下ろし始めるのを見計らって 3日後当たりに手直しをします。

ねこGです。

ジャンボタニシを利用する除草についてですが、水深を精度よくコントロールしなければなりません。現在給水は電動ポンプで用水路からくみ上げています。排水は堰を開けて用水路に落とす方法です。水深を精度よくコントロールために、水田の2箇所に監視カメラを設置しました。そこにものさし等を置いておけば水位がわかりますし、ジャンボタニシの活動の様子もわかります。そこまでの準備はしました。

水を入れると出てきて活動を始めるということですが、ジャンボタニシの存在個数が今のところあまり多くはなさそうです。宮ばあちゃんにはジャンボタニシは天敵ですから昨年は一所懸命駆除(卵は水中に落とし、生体はコンクリートの上で踏み潰す)したそうです。これから出てくるのか、違う場所にいるのか、もう少し様子を見てみます。

近所の田んぼを見ましたが、田植えの前にはたくさんのジャンボタニシ(1-1.5cm)が動いていました。田植えの後はたぶん駆除剤を投与したらしくほとんど動いていません。私の田んぼでは去年は駆除剤を投与し忘れました。それでも大きな被害はなかったので、今年も駆除剤を使わないつもりです。苗はできるだけ大きくして田植えをしますので、いるつもりで様子を見ながら水深管理を行ってみます。

ねこGです。

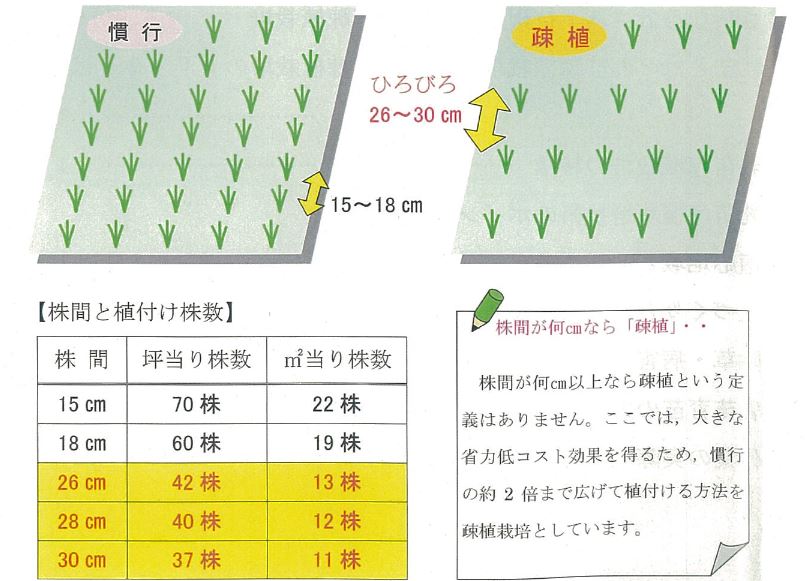

水稲の場合、この地方だと単位面積当たりどれだけ植え付けるかのパラメーターである株間は広くてもいいようです。水稲疎植栽培(1,2)という方法があり暖地の平坦地で地力があるところで可能で、スペースを開けて植えていても一株の穂数等が多くなり結果として収量はほぼ同じになるようです。この方法の利点は、少ない苗(箱)でいいので省力化・省資源化ができるということのようです。生育力の豊かな土地では自然が自ら最適化をおこなってくれる余力があるのだと思います。宮ばあちゃんも株間を広げたほうが風通しがよく病気にかからないでよく育つといっています。

しかし逆に考えるとソーラーシェアリングの下のように生育力に多少問題がある場合は株間は広げないほうがいいということなのかもしれません。今年は、2種類の株間(普通、狭めor普通、広め)で半分ずつ植えて比較してみようと考えています。明日、田植えなのでそれまでには決めないといけません。

水稲ソーラーシェアリングに興味のあるかた(特に農業研究をやっておられる大学の先生、学生)がいれば一緒に実証実験をやってみたいと考えています。コメント欄からご連絡ください。

ねこGです。

昨年はわけも分からず、水稲(アケボノ)を行いました。それでも反当り540㎏の収穫がありました。肥料は田植え直後に1度だけやりました。( 基肥一発肥料といわれ、一部の肥料をセラミックコートして緩効性を持たせているようです。)水の管理は宮ばあちゃんに言われるまま(農協の営農カレンダーとほぼ同じ)行いました。

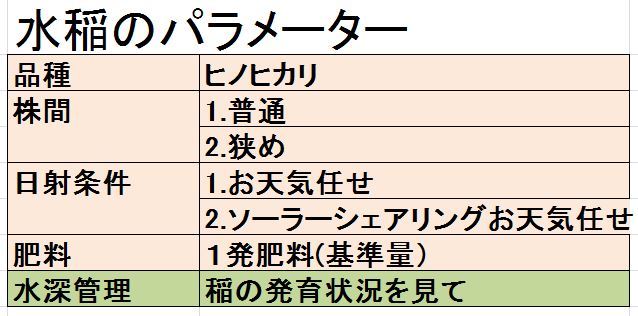

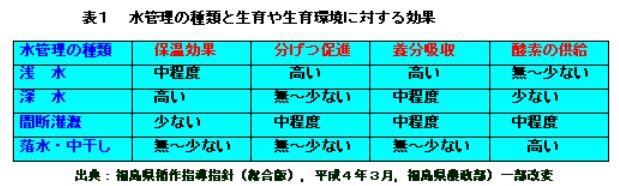

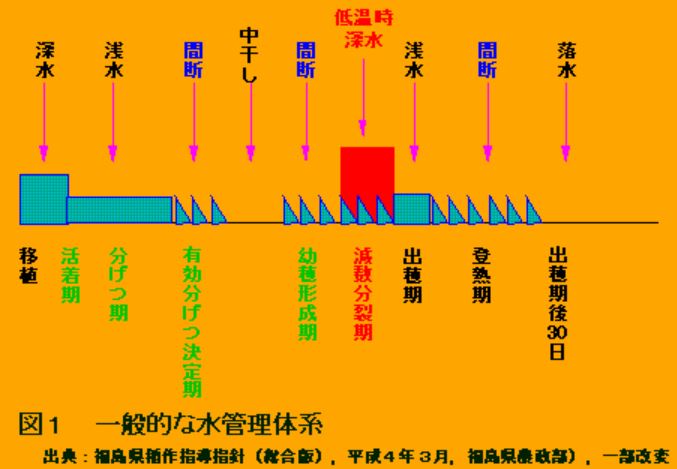

水稲の場合どんなパラメーターが効くのか漠然と考えていましたが、ここでまとめてみます。ただし、かける時間は最小限にします。たとえば、肥料は 一発肥料 を使います。日射条件は”お天気任せ”と”ソーラーシェアリングお天気任せ”になります。品種は食べ比べた結果おいしかったヒノヒカリに決定です。下の論文によると、日射量が少ないと分げつに影響が出るそうなので、パラメーターに株間を入れておきます。そうすると、実質さわれるパラメーターは水深管理のみになります。

水深管理を行うとき、ソーラーシェアリング設備のないところの育成状態に合わせれば従来のままですが、 ソーラーシェアリング設備 の下の育成条件に合わせることも可能です。今回の田んぼでは半分が ソーラーシェアリング設備 の下 になります。水深管理は設備の下に多少重点を置いた管理にしたいと思います。

水稲ソーラーシェアリングの論文が東京大学の修士論文(2016,2017)にあります。いろいろ参考になる考えもありますが、従来のままの条件で育ててソーラーシェアリング下だと収量が下がる(遮光率20-25%で収量80%)という結論です。 ソーラーシェアリング下 の条件に合わせて育てれば10%くらいは収量アップになるでしょうから、 遮光率30-40%で収量80% 以上の可能性は十分あるのではないかと推測します。

6月13日に田植えを行う予定です。中古の田植え機なのできちんと動かせるかどうか不安です。マニュアルをダウンロードして操作の脳内訓練をしておきます。

ねこGです。

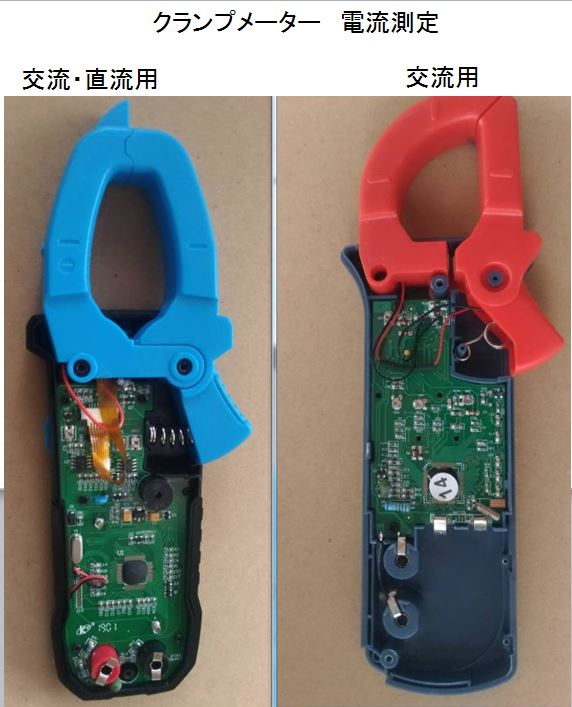

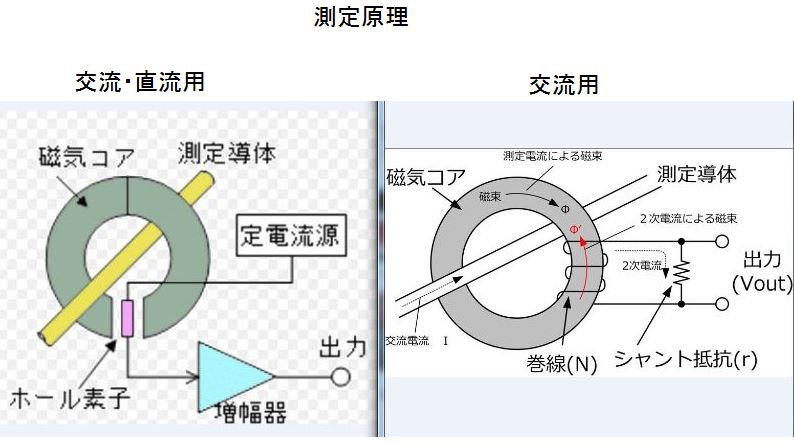

”ソーラーシェアリングー運転開始”で測定していたのは、パワコンで集めた直流電流を交流電流(電力会社に売る電流)に変換した後での測定でした。 個々のソーラーパネルの発電量を測るには個々の直流電流を計測しなければいけません 。配線の途中に(配線を切断して)電流計を入れるのは危険です。クランプメーターという電流計があることは知っていましたが、交流電流のみだと思っていました。調べてみると直流電流も測定できるクランプメーターがあることがわかりました。それも、3000円余りで入手可能です。

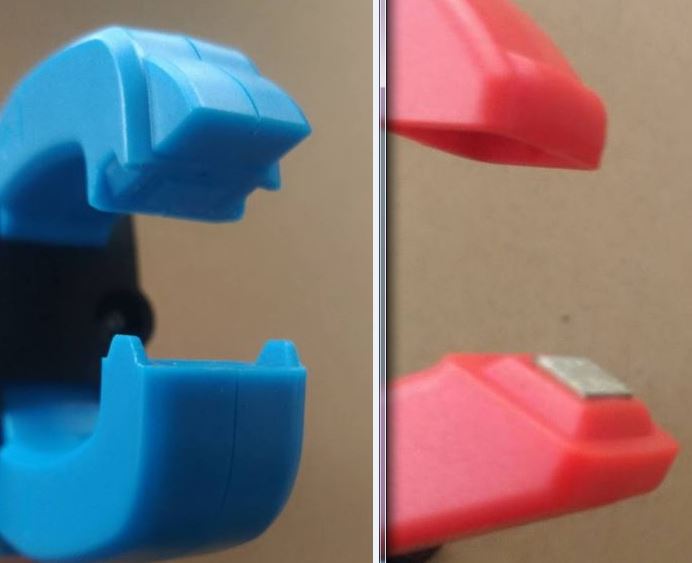

交流電流測定しかできないクランプメーターは中学校で習う電磁誘導コイルを利用したもので、直流測定もできるものはホール素子を利用したもののようです。ホール素子は製造原価は1円以下で、秋葉原なら数十円で購入できると思います。クランプメーターのクランプ部を見れば、ホール素子を利用したものはプラスチックで一定のギャップを作り、そこの磁場を測定しているようです。

大昔、同僚がホール素子の開発をしていたので懐かしくなり調べてみました。ホール素子で大きくは稼げないでしょうが、現在のIT用のセンサーとして活躍しているのを見るとうれしくなります。

ねこGです。

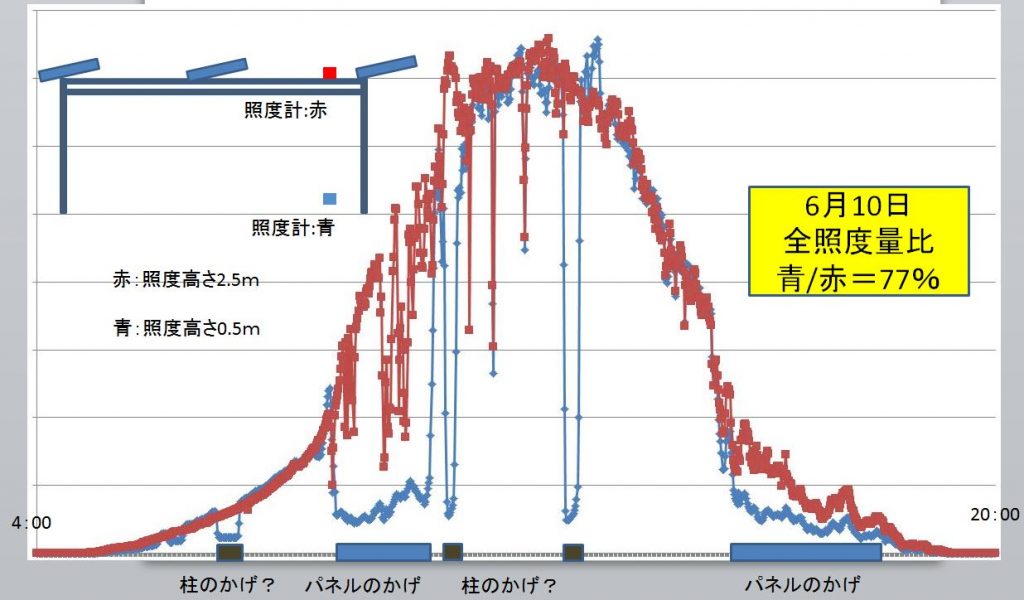

ソーラーシェアリング設備がある場合とない場合の照度の比較を実測してみました。2台の照度計を用意し設備内の高さ50㎝のところ(時間によりかげになる場所)と高さ2.5m(かげにならない場所)に置き、5分おきに実際の照度を測定してみました。使用した照度計はサンワサプライのCHE-TPHU5(アマゾンで6800円程度。3万ルックスまでしか測定できない。)でNDフィルターとして黒いフィルムを張り付けてあります。感度の校正は影のできないところで値がほぼ同じになるようにしています。照度が下がるのは雲に覆われた場合、パネルのかげ、柱のかげ等あるようです。相当いい加減な測定ですが(誤差±7%?)6月10日の1日の照度総計は設備内50cmのところで約77%程度の値でした。直射光だけでなく散乱光もそれなりにあるためパネルの遮光率(35%)から単純に計算する65%よりは相当大きい値になっているのだと思います。なお、6月9日もほぼ同じ比率でした。

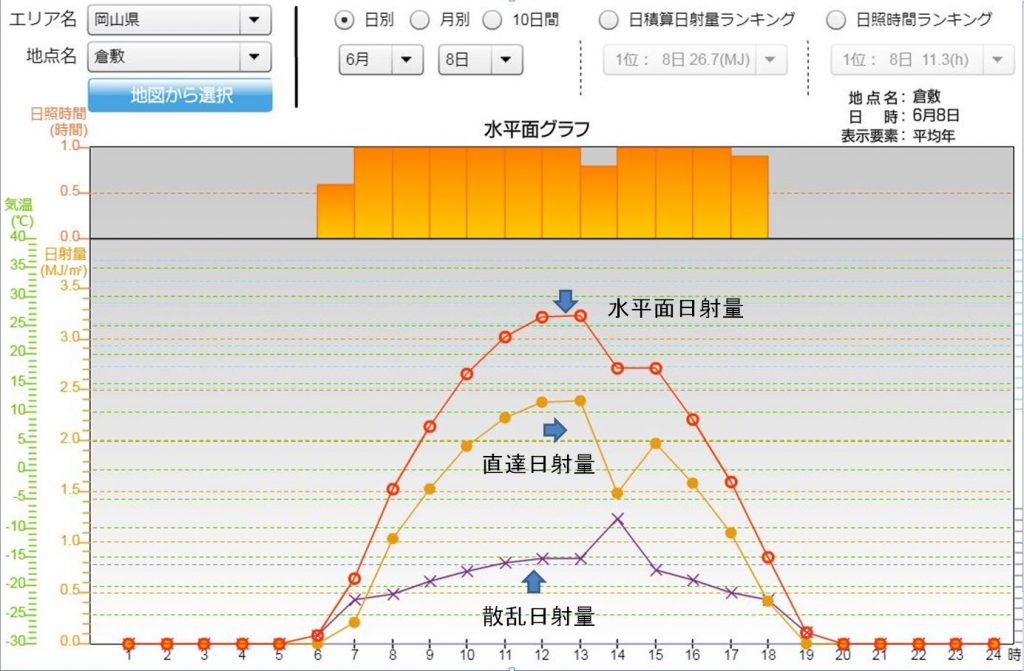

日射量のデータベースがNEDOにあることを最近知りました。ここのデータを利用して各ソーラーパネル設置業者は年間発電量をシミュレーションしているようです。ここには直射光と散乱光のデータもあります。 倉敷市での年間平均は大体 直射光 : 散乱光 =1:1 程度のようです。散乱光は太陽の光が雲にあたってそこから周囲に散らばって地上に届く光ですから、パネルでかげになって直射光が届かないところへも届きます。晴れたり曇ったりする日の多い日本では、ソーラーシェアリングの時間的にパネルのかげになる部分の影響は低減されると考えてもいいと思われます。

お米についてですが、日射量の少ない東北地方でおいしい米が作れ反当りの収穫量も全国平均以上であるのはなぜなんでしょうか?たぶん東北地方では農家が米つくりに熱心でその地域の気候に合った育成方法、品種改良をした長年の成果だと思います。宮ばあちゃんは現役のころは反当たり10俵作っていたと自慢します。平均より2割増しです。ソーラーシェアリング設備の下でも稲の育ち具合に応じた水管理等を適切に行えば問題なく育てられるのではないかと思っています。

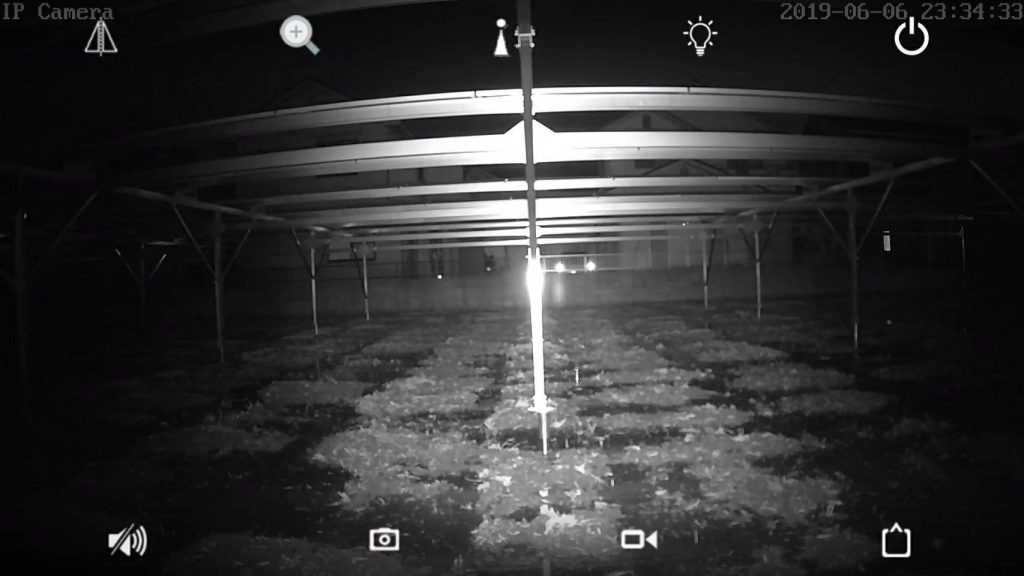

いよいよ田植えが始まります。ソーラシェアリング設備設置後始めて水を張ります。ポンプは近所の人にもらった700Wのものでそこそこ馬力はあります。揚水口から田んぼまで50mの距離を50mmのホースで繋いでいます。お昼過ぎに水を張り始めました。今夜12時ごろまでくみ上げて、様子を見ます。ちなみにポンプにはオフグリッド発電した電力を利用しています。

ソーラーシェアリングの架台を利用して、監視カメラ4台(うち2台は5倍ズーム可動式)を設置していますので、スマホで状態(たとえば水が来ているか)監視できます。当然赤外線LEDも付いていますので夜でも監視可能です。